보리 출판사 블로그

<평화의 사진가>는 내용도 구성도 모두 독특한 책이예요.

‘사진과 그림으로 기록한 인간의 땅 아프가니스탄’ 이라는 부제가 붙어 있는데 1980년대 후반 소련-아프가니스탄 전쟁이 벌어질 때 디디에 르페브르라는 사진가가 아프가니스탄에 가 현장의 모습을 찍고 돌아온 이야기를 그이의 사진에 만화를 함께 엮은 책입니다. 주로 만화가 이야기를 끌고 가고 사이사이에 생생한 사진들이 배치되어 있는데, 어떨 때는 사진만으로 이야기를 풀어가기도 해요. 사진은 현장의 모습을 그대로 담아내고, 만화는 디디에와 디디에를 둘러싼 사람들의 이야기를 들려줍니다.

보리 살림꾼들에게 소개할 때는 책의 편집과 구성이 독특하다는 걸 많이 얘기했는데, 블로그에서는 내용을 조금 더 많이 얘기해볼까 해요.

이 책은 크게 3부로 나뉘어져 있어요.

먼저, 1부는 사진가 디디에가 ‘국경 없는 의사회’의 초대를 받아 르포 사진을 찍기 위해 아프가니스탄으로 가는 과정을 담고 있고, 2부는 아프가니스탄의 실상과 국경 없는 의사회의 활동을 카메라에 담는 모습이 주 내용이에요. 마지막 3부는 사진을 다 찍고 의료팀과 헤어져 디디에 혼자 아프가니스탄을 벗어나려다 온갖 고생(사기 당하지, 아프지, 버림받지, 돈 뜯기지, 심지어 뇌물받는 경찰한테까지 걸립니다. 재수도 옴팡지게 없는 거죠.)을 다 하고 살아돌아오는 과정을 담고 있습니다.

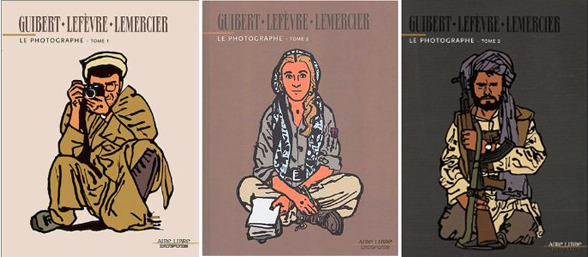

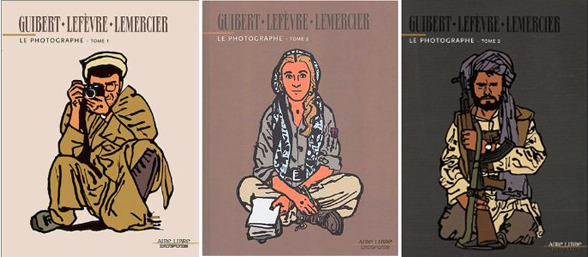

실제로 이 책은 세 권으로 나뉘어 출간됐다가 그 뒤에 합본으로 지금과 같은 한 권의 책으로 만들어졌어요.

<처음엔 세권으로 출간>

<처음엔 세권으로 출간>

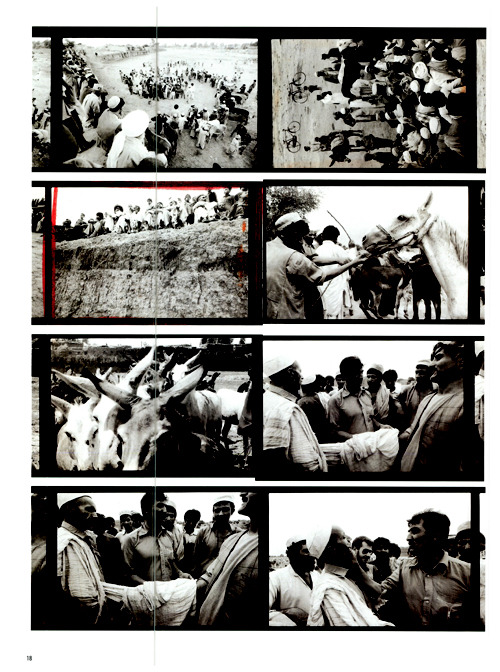

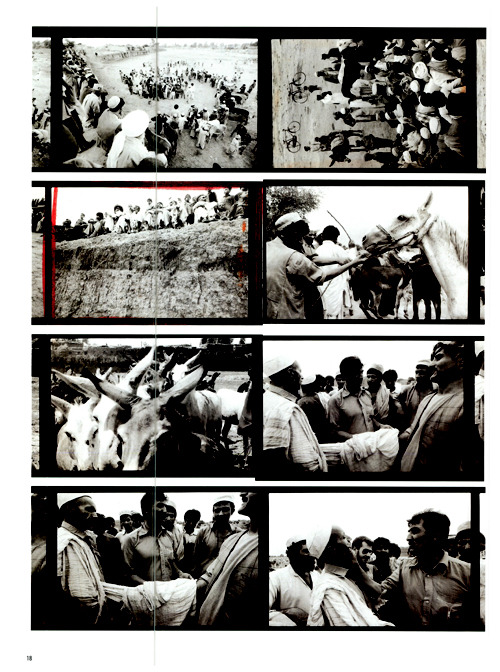

사진과 만화가 함께 어우러지다보니 어떤 얘기들을 전달할 때는, 만화만으로 이루어진 책보다, 글만으로 이루어진 책보다 더 자세히 얘기하고 보여줄 수 있다는 생각이 들었어요. 다음과 같은 장면들에서 사진의 장점이 잘 드러나지요.

아프가니스탄에서는 물건을 사고 팔 때 어떻게 할까요? 그이들은 천을 이용합니다. 판매자와 구매자가 손을 맞잡고 있고 그 위를 천으로 덮습니다. 천 속에서 손가락을 움직여 흥정을 하지요. 그 가격이 터무니없다 싶으면 손을 뿌리치기도 합니다. 의료팀을 대표해서 물건을 사는 사람이 판매자의 멱살을 잡기도 합니다. 혹시 이런 대화가 오고가는 건 아닐까요? “이 자식, 이 따위 물건으로 얼마나 쳐받으려고 그러는 거야? 이 도둑놈의 자식!”(이건 순전히 사진을 본 저의 상상일 뿐입니다.)

아프가니스탄에서는 물건을 사고 팔 때 어떻게 할까요? 그이들은 천을 이용합니다. 판매자와 구매자가 손을 맞잡고 있고 그 위를 천으로 덮습니다. 천 속에서 손가락을 움직여 흥정을 하지요. 그 가격이 터무니없다 싶으면 손을 뿌리치기도 합니다. 의료팀을 대표해서 물건을 사는 사람이 판매자의 멱살을 잡기도 합니다. 혹시 이런 대화가 오고가는 건 아닐까요? “이 자식, 이 따위 물건으로 얼마나 쳐받으려고 그러는 거야? 이 도둑놈의 자식!”(이건 순전히 사진을 본 저의 상상일 뿐입니다.)

국경 없는 의사회가 첫 환자를 치료하는 장면도 이 책의 장점이 잘 드러나지요. 빵 굽는 가마에 떨어져 발을 심하게 다친 아이의 사진을 보여주면서 디디에는 이런 말을 합니다. “이 사진에서 소리가 난다면 아마 귀청이 찢어질 것이다.” 사진 속에서 주사를 맞는 아이는 정말 자지러지게 소리치고 있었습니다.

사진과 만화가 엮인 독특한 구성 때문이 아니더라도, 이 책을 손에서 놓지 못한 이유는 다음 이야기들 때문입니다.

소련과 전쟁을 치르기 위해 아프가니스탄의 카라반들은 파키스탄에서 무기를 공수해 옵니다. 카라반은 아프가니스탄에서 파키스탄으로 갈 때는 빈손으로 갑니다. 대신 파키스탄에서 아프가니스탄으로 이동할 때는 나귀와 말 등에 많은 짐을 싣고 오지요. 파키스탄과 아프가니스탄을 오가며 전쟁에 쓸 무기를 옮기는 나귀와 말들이 모두 살아남는 것은 아닙니다. 길을 걷다가 기력이 빠져 멈춰 서면 그대로 버려지지요. 카라반에게 짐을 옮기지 못하는 동물은 쓸모가 없기 때문입니다. 디디에가 가는 곳마다 대열을 따라가지 못하고 뒤쳐져 굶어 죽은 나귀나 말의 뼈가 드문드문 눈에 보입니다. 전쟁이 일어나지 않았다면... 그 길에서 나귀와 말이 굶어죽을 일은 없었겠지요.

전쟁터에서 살아가는 사람들도 마찬가지겠지요. 한 환자는 전쟁 통에 도망치다가 자기 발에 걸려 넘어지는 바람에 총구에 자기 눈을 찔러 의료팀에 실려오게 됩니다. 싸우는 도중도 아니고, 도망치다가 말이죠. 결국 그이의 한 쪽 눈은 그이의 얼굴에서 사라지게 됩니다. 폭격이 있은 뒤 일어서지 못하는 자그마한 여자애도 있지요. 의료팀은 아이를 몇 번이나 일으켜 세우려다가 포기하고 몸을 뒤집어 등을 살펴봅니다. 조그만 구멍이 하나 나 있어요. 의료팀은 그 사이로 작은 파편이 들어 가, 그 파편 때문에 아이의 척수가 끊어졌다고 진단을 내립니다. 그리고 이렇게 말합니다. “앞으로 이 아이는 걸을 수 없을거야.” 전쟁은 한 남자의 한 쪽 눈과, 한 아이의 걸음을 앗아 갔습니다.

너무 무거운 얘기들만 늘어놓았나요? 사실 저는 이 장면을 읽다가 울 뻔해서 사무실에서는 안 울려고 눈물을 참느라 꽤나 용을 썼습니다. 다른 살림꾼들은 열심히 일하는데 혼자 자리에서 일어나 사무실을 막 돌아다녔지요. 그러면서 이런 생각을 했습니다.

‘이 책은 지금으로부터 30년 전 쯤의 아프가니스탄 사람들을 보여주고 있는데 아직도 이 땅은 전쟁의 그늘에서 벗어나지 못했구나.’

사진과 만화로 엮은 이 한 권의 책은 아프가니스탄을 다룬 어떤 신문 기사보다, 어떤 한 권의 책보다 더 아프가니스탄에 있는, 전쟁 속을 살아가는 사람들의 이야기를 잘 전해 주었습니다. 우리가 TV나 신문에서 접하는 전쟁 소식에는 이런 이야기는 없지요. TV나 신문은 전쟁터에 직접 몸 담지 않는 높은 사람들이 주장하는 이야기만 앵무새처럼 되풀이해 줄 뿐입니다. 무엇보다 중요한 건 그곳에도 나와 같은, 우리와 별반 다르지 않는 사람들이 가족들과 함께 살고 있고, 이 전쟁 때문에 엄청난 고통을 겪고 있다는 사실인데 말이죠.

어쩌면 이것 때문에 4월 신간을 소개하는 자리에서 수많은 신간 중에서도 이 책을 골라 소개한 게 아닐까 싶네요. TV나 신문에서는 하지 않는 이야기지만 많은 사람들이 꼭 함께 나누어야 할 얘기를 다룬 책, 어려운 얘기지만 다른 사람들에게 그 이야기를 쉽게 전해주는 책. 이러한 책만이 가질 수 있는 독자의 마음을 움직이는 힘이 <평화의 사진가>를 보면서 느껴졌거든요.

책을 보는 데 복잡한 배경지식을 먼저 알려고 하지는 않아도 될 것 같아요. 소련과 아프가니스탄이 왜 전쟁을 벌였는지를 알기보다, 전쟁 가운데 아프가니스탄 사람들이 어떻게 살고 있는지 그리고 둘레에 다른 이들은 어떻게 살고 있는지를 그냥 보고 느끼는 게 더 중요하지 않을까요.

<평화의 사진가> 같은 ‘르포 만화’라는 장르로 이름난 작품을 덧붙여 소개할게요.

나라밖에서 펴낸 르포만화

나라안에서 펴낸 르포만화

‘사진과 그림으로 기록한 인간의 땅 아프가니스탄’ 이라는 부제가 붙어 있는데 1980년대 후반 소련-아프가니스탄 전쟁이 벌어질 때 디디에 르페브르라는 사진가가 아프가니스탄에 가 현장의 모습을 찍고 돌아온 이야기를 그이의 사진에 만화를 함께 엮은 책입니다. 주로 만화가 이야기를 끌고 가고 사이사이에 생생한 사진들이 배치되어 있는데, 어떨 때는 사진만으로 이야기를 풀어가기도 해요. 사진은 현장의 모습을 그대로 담아내고, 만화는 디디에와 디디에를 둘러싼 사람들의 이야기를 들려줍니다.

보리 살림꾼들에게 소개할 때는 책의 편집과 구성이 독특하다는 걸 많이 얘기했는데, 블로그에서는 내용을 조금 더 많이 얘기해볼까 해요.

이 책은 크게 3부로 나뉘어져 있어요.

먼저, 1부는 사진가 디디에가 ‘국경 없는 의사회’의 초대를 받아 르포 사진을 찍기 위해 아프가니스탄으로 가는 과정을 담고 있고, 2부는 아프가니스탄의 실상과 국경 없는 의사회의 활동을 카메라에 담는 모습이 주 내용이에요. 마지막 3부는 사진을 다 찍고 의료팀과 헤어져 디디에 혼자 아프가니스탄을 벗어나려다 온갖 고생(사기 당하지, 아프지, 버림받지, 돈 뜯기지, 심지어 뇌물받는 경찰한테까지 걸립니다. 재수도 옴팡지게 없는 거죠.)을 다 하고 살아돌아오는 과정을 담고 있습니다.

실제로 이 책은 세 권으로 나뉘어 출간됐다가 그 뒤에 합본으로 지금과 같은 한 권의 책으로 만들어졌어요.

사진과 만화가 함께 어우러지다보니 어떤 얘기들을 전달할 때는, 만화만으로 이루어진 책보다, 글만으로 이루어진 책보다 더 자세히 얘기하고 보여줄 수 있다는 생각이 들었어요. 다음과 같은 장면들에서 사진의 장점이 잘 드러나지요.

국경 없는 의사회가 첫 환자를 치료하는 장면도 이 책의 장점이 잘 드러나지요. 빵 굽는 가마에 떨어져 발을 심하게 다친 아이의 사진을 보여주면서 디디에는 이런 말을 합니다. “이 사진에서 소리가 난다면 아마 귀청이 찢어질 것이다.” 사진 속에서 주사를 맞는 아이는 정말 자지러지게 소리치고 있었습니다.

사진과 만화가 엮인 독특한 구성 때문이 아니더라도, 이 책을 손에서 놓지 못한 이유는 다음 이야기들 때문입니다.

소련과 전쟁을 치르기 위해 아프가니스탄의 카라반들은 파키스탄에서 무기를 공수해 옵니다. 카라반은 아프가니스탄에서 파키스탄으로 갈 때는 빈손으로 갑니다. 대신 파키스탄에서 아프가니스탄으로 이동할 때는 나귀와 말 등에 많은 짐을 싣고 오지요. 파키스탄과 아프가니스탄을 오가며 전쟁에 쓸 무기를 옮기는 나귀와 말들이 모두 살아남는 것은 아닙니다. 길을 걷다가 기력이 빠져 멈춰 서면 그대로 버려지지요. 카라반에게 짐을 옮기지 못하는 동물은 쓸모가 없기 때문입니다. 디디에가 가는 곳마다 대열을 따라가지 못하고 뒤쳐져 굶어 죽은 나귀나 말의 뼈가 드문드문 눈에 보입니다. 전쟁이 일어나지 않았다면... 그 길에서 나귀와 말이 굶어죽을 일은 없었겠지요.

전쟁터에서 살아가는 사람들도 마찬가지겠지요. 한 환자는 전쟁 통에 도망치다가 자기 발에 걸려 넘어지는 바람에 총구에 자기 눈을 찔러 의료팀에 실려오게 됩니다. 싸우는 도중도 아니고, 도망치다가 말이죠. 결국 그이의 한 쪽 눈은 그이의 얼굴에서 사라지게 됩니다. 폭격이 있은 뒤 일어서지 못하는 자그마한 여자애도 있지요. 의료팀은 아이를 몇 번이나 일으켜 세우려다가 포기하고 몸을 뒤집어 등을 살펴봅니다. 조그만 구멍이 하나 나 있어요. 의료팀은 그 사이로 작은 파편이 들어 가, 그 파편 때문에 아이의 척수가 끊어졌다고 진단을 내립니다. 그리고 이렇게 말합니다. “앞으로 이 아이는 걸을 수 없을거야.” 전쟁은 한 남자의 한 쪽 눈과, 한 아이의 걸음을 앗아 갔습니다.

너무 무거운 얘기들만 늘어놓았나요? 사실 저는 이 장면을 읽다가 울 뻔해서 사무실에서는 안 울려고 눈물을 참느라 꽤나 용을 썼습니다. 다른 살림꾼들은 열심히 일하는데 혼자 자리에서 일어나 사무실을 막 돌아다녔지요. 그러면서 이런 생각을 했습니다.

‘이 책은 지금으로부터 30년 전 쯤의 아프가니스탄 사람들을 보여주고 있는데 아직도 이 땅은 전쟁의 그늘에서 벗어나지 못했구나.’

사진과 만화로 엮은 이 한 권의 책은 아프가니스탄을 다룬 어떤 신문 기사보다, 어떤 한 권의 책보다 더 아프가니스탄에 있는, 전쟁 속을 살아가는 사람들의 이야기를 잘 전해 주었습니다. 우리가 TV나 신문에서 접하는 전쟁 소식에는 이런 이야기는 없지요. TV나 신문은 전쟁터에 직접 몸 담지 않는 높은 사람들이 주장하는 이야기만 앵무새처럼 되풀이해 줄 뿐입니다. 무엇보다 중요한 건 그곳에도 나와 같은, 우리와 별반 다르지 않는 사람들이 가족들과 함께 살고 있고, 이 전쟁 때문에 엄청난 고통을 겪고 있다는 사실인데 말이죠.

어쩌면 이것 때문에 4월 신간을 소개하는 자리에서 수많은 신간 중에서도 이 책을 골라 소개한 게 아닐까 싶네요. TV나 신문에서는 하지 않는 이야기지만 많은 사람들이 꼭 함께 나누어야 할 얘기를 다룬 책, 어려운 얘기지만 다른 사람들에게 그 이야기를 쉽게 전해주는 책. 이러한 책만이 가질 수 있는 독자의 마음을 움직이는 힘이 <평화의 사진가>를 보면서 느껴졌거든요.

책을 보는 데 복잡한 배경지식을 먼저 알려고 하지는 않아도 될 것 같아요. 소련과 아프가니스탄이 왜 전쟁을 벌였는지를 알기보다, 전쟁 가운데 아프가니스탄 사람들이 어떻게 살고 있는지 그리고 둘레에 다른 이들은 어떻게 살고 있는지를 그냥 보고 느끼는 게 더 중요하지 않을까요.

<평화의 사진가> 같은 ‘르포 만화’라는 장르로 이름난 작품을 덧붙여 소개할게요.

나라안에서 펴낸 르포만화

보리 편집 살림꾼 이경희

댓글을 남겨주세요

※ 로그인 후 글을 남길 수 있습니다.